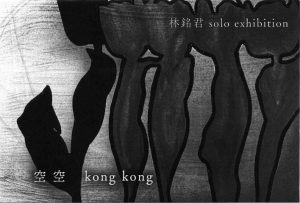

林銘君 solo exhibition「空 空 kong kong」

出品者林 銘君(2023年修士課程修了)日 程2025年9月27日(土)~10月26日(日)時 間13:00〜19:00場 所Yu Harada〒162-0065東京都新宿区住吉町10-10 Artist reception: 9月27日(土)17:00~20:00 〈他展覧会のお知らせ〉 林銘君個展「常常」 日 程:10月7日(火)~10月27日(月) 時 間:10:00~20:00(最終日は17:00まで) 会 場:京都蔦屋書店6Fアートウォール 協 賛:一般社団法人多摩美術大学校友会